これまで透析膜についてシリーズでいろいろ書いてきましたが、今回は「実際に私の勤務する施設でどの透析膜を採用したのか」を決める際に用いた 選定基準 を紹介します。

皆さんの施設では、どのようにラインナップを決めていますか?

- アレルギーに配慮した膜選びの考え方がやさしくわかる

- 転院先でも続けやすいラインナップ設計の考え方がわかる

- 素材や面積を整理して日々の運用が少しだけラクになる

アレルギー対策

透析膜を選ぶうえで、まず最も重視したのは 「安全性」 です。

特に、透析中に起こりうる アレルギー症状への対応 は欠かせません。

注意すべきアレルギー症状

透析中に現れるアレルギー症状としては、次のようなものがあります。

- 透析開始直後の急な血圧低下

- かゆみや発疹

- 発熱や透析後の体調不良 など

これらは膜の種類や製造方法によって起こることがあり、膜を変更することで改善することがあります。

例えば、ATA膜からPMMA膜に切り替えたところ、かゆみが改善したとの報告もあります。(1)

膜素材は分散させよう

透析膜には PS系(PS、PES、PAES)、PMMA、CTA、PEPA、PAN など、いくつかの素材系統があります。

一般的にPS系よく使われますが、実際に誰にどの素材が合うかは患者さんごとに異なります。

そのため施設としては、複数の素材系統をそろえて「治療が続けられない患者さんを出さない」ことが大切です。

転院対応を考慮

患者さんは転院することもあれば、転院して来られることもあります。

できる限り同じ膜が使えると、治療の継続がスムーズです。

また、国内シェアが大きいメーカー(旭化成・ニプロ) の製品を採用しておくと、転院先・転院元ともに対応しやすくなります。

添加物と滅菌

透析膜は、素材そのものが同じでも 添加物や滅菌方法、さらには接合部などの部品素材の違い によって、アレルギーや相性が変わることがあります。

「同じPS系だから大丈夫」とは限らないため、問題が出た場合は製品の細部まで確認することが重要です。

【透析膜の構造や添加物・滅菌方法の違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています】

【ポイント】

- 膜素材は複数系統をそろえておき、患者ごとに使い分ける

- 転院時を考え、国内シェアの大きいメーカーを採用しておく

- 素材が同じでも、添加物・滅菌方法・部品素材の違いでアレルギーが出ることがある

ラインナップの豊富さ

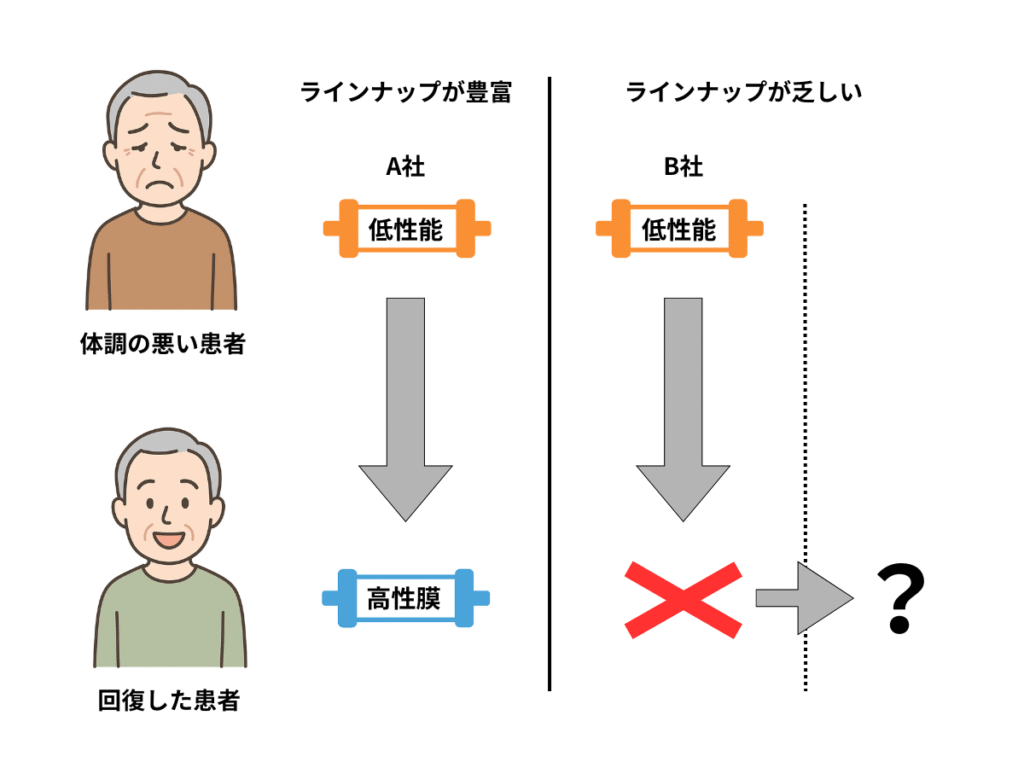

各メーカーから多様な透析膜が販売されていますが、重要なのは 患者さんの状態に応じて使い分けできるかどうか です。

同じ膜素材でも、性能の異なる膜が揃っているシリーズであれば、幅広い患者に対応できます。

一方で、販売されている種類が限られていると、回復後に使える膜がなく、やむを得ず別シリーズや他社製品へ切り替える必要が出てしまいます。

その過程でアレルギーや透析条件の調整といったリスクが発生する可能性もあるため、あらかじめ性能の幅が揃ったシリーズを選んでおくことが望ましいでしょう。

【透析膜のラインナップについてはこちらの記事でまとめています】

【ポイント】

- 同じ素材でも性能の幅があるシリーズを選ぶと、状態変化に柔軟に対応できる

- 種類が少ないシリーズは、後に切り替えリスクが生じやすい

膜面積

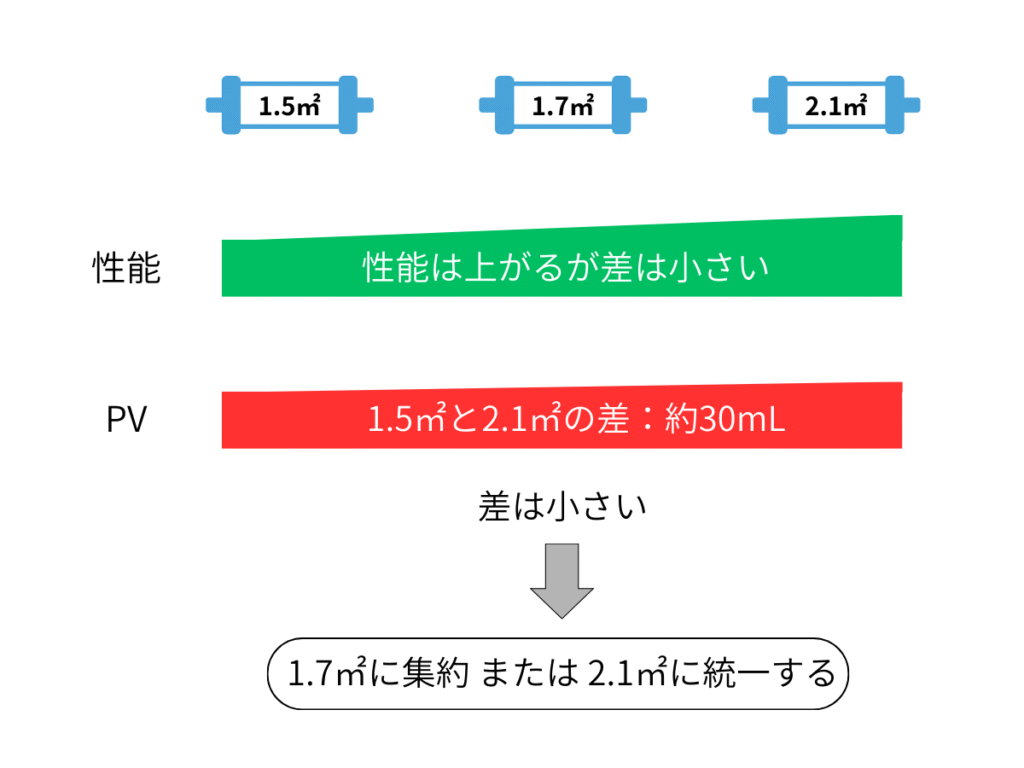

膜面積は、どのメーカーでもある程度のバリエーションが用意されています。

多くの施設では細かく揃えて対応していると思いますが、在庫管理や運用のしやすさを考えると、実質的な差が小さいサイズを複数そろえる必要はあまりありません。

実際によくある例として、1.5㎡と2.1㎡を両方採用しても、性能の違いは限定的で、プライミングボリュームの差も最大30mL程度にとどまります。

このように差が小さい膜面積を重複して持つよりは、1.7㎡に集約するか、2.1㎡に統一するのも一つの方法です。

そのように整理することで、在庫管理の効率化や日常の膜選択のシンプル化につながる可能性があります。

【膜面積ごとの特徴についてはこちらの記事で詳しく解説しています】

【ポイント】

- 膜面積は差の小さいサイズを整理し、1.7㎡や2.1㎡に統一するのも一つの方法

- 在庫管理や日常の運用をシンプルにできるメリットがある

まとめ

透析膜を選定する際に大切なのは、「安全性を確保しつつ、運用のシンプルさを意識すること」 です。

今回の記事では、以下の基準を紹介しました。

- アレルギー対策:複数の膜素材をそろえ、問題が起きたときに切り替えられるようにする

- 転院対応:国内シェアの大きいメーカーを採用し、継続治療をスムーズにする

- 性能の異なる膜のシリーズ:状態の変化に応じて調整できるようにする

- 膜面積:差が小さいサイズを複数そろえるのではなく、1.7㎡や2.1㎡に整理してシンプルに運用する方法も考えられる

施設ごとに患者層や治療方針が異なるため最適解は一つではありませんが、一度自施設のラインナップを見直してみると、新たな改善点が見つかるかもしれません。

次回は、今回紹介した基準をもとに、私の勤務する施設が実際にどの膜を採用したのか を具体的に紹介します。

【参考文献】

1)Takahashi K, Fujimori A, Kanno Y, et al.Efficacy of a polymethylmethacrylate membrane dialyzer (Filtryzer® PMF-21A) for improving pruritus in hemodialysis patients: a prospective intervention study.Renal Replacement Therapy. 2023; 9:16.

コメント